Surat keluar secara umum terdiri atas tiga aspek/area yang perlu dikelola

Pertama desain

Desain surat menjadi ciri fisik yang menunjukkan "tingkat peradaban" dalam berkreasi. Pada era-era terdahulu, ketika konsep desain surat keluar dapat dikategorikan relatif stagnan, polanya mudah ditebak, yaitu nama organisasi lengkap (enter), nama organisasi singkatan/akronim (enter), alamat lengkap (bisa dibagi menjadi dua atau tiga), kemudian garis yang melintang dari kiri ke kanan (umumnya satu garis tebal lalu di bawanya persis garis tipis). Pakem ini ditutup berupa footer yang hanya berisi tembusan (jika ada). Dan sebagai catatan utama, background hampir 100% berupa lembar putih polos dimana segala tulisan tadi berwarna putih.

Hal tersebut tidaklah salah, kondisi teknologi dan trend saat itu memang mewajarkan hal tersebut. Pemakaian surat keluar banyak dilakukan berupa lembaran cetak (hardcopy), apalagi pemakaiannya relatif banyak sehingga dengan warna hitam di atas putih secara biaya dapat dianggap sebagai penghematan ^_^, serta pula sangat jarang ditemui desain (khususnya di layout) yang tampil di luar mainstream tersebut. Namun seiring perkembangan zaman terdapat fenomena berikut :

- Mesin cetak (printer) sudah menjadi barang umum dimana biaya cetak menjadi relatif murah dibandingkan zaman dulu

- Pemakaian surat mulai banyak dipergunakan berupa softcopy

- Mulai muncul kebebasan dalam berkreasi desain surat, baik layout maupun pemilihan warna

- Kebebasan yang dimaksud sebelumnya mempengaruhi reputasi organisasi sehingga muncul persaingna untuk membuat desain surat yang kreatif

Karena hal-hal itulah, desain surat dimunculkan paling pertama karena ketika orang menerima surat, kesan pertama akan muncul pada aspek desain. Secara prinsip, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek desain surat keluar antara lain :

- Unsur-unsur surat resmi yang harus tetap ada, yaitu identitas organisasi pembuat dan penerima surat, masing-masing mempunyai atribut, misalnya nama lengkap, alamat fisik, email, dan telepon

- Pemilihan warna yang merepresentasikan kekhasan organisasi, namun warna khas ini tidak berarti harus menguasai surat. Tampilkan komposisinya secara proporsional.

- Gunakan warna yang kontras dan jelas untuk membedakan tulisan dengna latar belakang

- Pastikan surat tetap jelas terbaca ketika difotokopi

- Tetap beri ruang yang proporsional untuk isi surat itu

- Gunakan font sesuai kebutuhan, sebagai contoh bila mencantumkan tagline organisasi maka sesuaikan font sebagaimana kesan yang ingin ditampilkan di tagline tersebut, untuk isi surat tentu gunakan font yang formal, misalnya Calibri, Verdana, Arial, atau bisa juga Times New Roman

- Untuk softcopy, pastikan ukurannya tidak relatif besar karena akan menyulitkan proses pengiriman maupun penerimaan

- Untuk memudahkan identifikasi, dapat dibuat beberapa petunjuk unik yang termuat di desain surat keluar, misalnya di HMIF 2011 mempergunakan garis gradasi biru untuk surat keluar biasa dan garis gradasi hijau untuk surat keputusan

- Lakukan uji coba atau setidaknya mintalah feedback mengenai desain surat kepada sejumlah pihak ekstern

Berikut contoh beberapa desain, baik yang terhitung semi-mainstream, maupun yang lumayan anti-mainstream

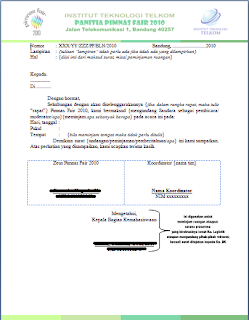

Contoh format surat PF 2010

Letterhead Design by Ste68

Kedua konten

Konten merupakan hal yang perlu dilakukan agar fungsi surat sebagai media komunikasi tulisan bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam kenyataannya diperlukan pembuatan format surat di bagian konten dengan tujuan :

- Memudahkan penggunaan format konten surat, baik untuk pengguna awam, maupun pemakaian massal

- Mempercepat pembuatan surat, karena seringkali dibutuhkan surat keluar secara mendadak

Seperti halnya surat masuk, yang perlu dilakukan pertama kali untuk aspek konten surat adalah mengumpulkan informasi dari sejumlah kepengurusan organisasi/panitia mengenai jenis-jenis konten surat keluar yang pernah dibuat, misalnya surat peminjaman inventaris, surat undangan, surat keterangan keanggotaan, surat perringatan, surat keputusan, dll. Ketika diperoleh sejumlah jenis-jenis yang kemungkinan besar akan dibuat dalam kepengurusan yang akan berjalan, maka buatlah konten untuk tiap jenis surat tersebut.

Mengenai pembahasaan ataupun format sendiri, harus diakui telah menjadi kebiasaan sering terjadi perbedaan persepsi mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, misalnya

- Penulisan identitas pihak berwenang dalam kondisi pengatasnamaan

- Peletakan stempel meskipun lazimnya di kiri tanda tangan ketua, ada pula yang menempatkannya tengah diantara tanda tangan ketua dengan sekretaris

- Rincian surat pasca tanda ":" ada yang mengklaim harus diawali huruf kapital, tapi ada pula yang menganggap tetap huruf biasa

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah memahami budaya yang berlaku di organisasi pengirim serta penerima surat. Dalam kondisi tertentu ketika penerima mensyaratkan kesempurnaan surat, maka idealisme format surat perlu disesuaikan agar tujuan yang disampaikan di surat tersebut bisa tercapai, apakah berarti menuruti seenaknya, tentu tidak, ada koridor yang perlu dibicarakan lebih lanjut agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan format surat.

Penomoran juga menjadi isu yang penting. Tidak ada doktrin mengenai penomoran surat walaupun pola yang berkembang mewajibakan hal-hal berikut :

- Nomor urut

- Kode jenis surat

- Inisial organisasi pembuat surat

- Tahun pembuatan surat

Ada sejumlah isu yang perlu ditetapkan solusinya di awal kepengurusan organisasi/kepanitiaan terkait penomoran surat, antara lain :

- Apakah ketika kepengurusan berganti tahun (tapi kepengurusan masih berlaku) penomoran dilanjutkan biasa ataukah mengalami reset

- Apakah keberlangsungan nomor dipengaruhi jenis surat? Sebagai contoh apakah untuk surat izin penomorannya tersendiri, surat keterangan tersendiri, ataukah seluruh jenis surat keluar penomorannya digabung (hanya dibedakan di kode jenis surat) ataukah ada jenis tertentu yang penomorannya dipisah

- Untuk sistem kesekretariatan yang "buka cabang" apakah penomoran dilakukan di tiap unit ataukah tetap berpusat pada sekretaris utama/umum

Ketiga, alur pengelolaan surat keluar

Ketika desain sudah OK dan konten juga beres maka yang perlu diperhatikan adalah alur pengelolaan. Alur ini menjadi patokan bagaimana organisasi dapat mengeluarkan sebuah surat sebagai media komunikasi tertulis dengan efektif atau tidak. Alur diawali dengan pembuatan alur itu sendiri yang kemudian disosialisasikan (dan lebih baik bila sosialisasi dilakukan berupa simulasi alias tidak hanya cuap-cuap belaka). Diperlukan pula suatu dokumen berisi rekap surat keluar yang telah diterbitkan, akan lebih baik bila disertai keterangan hasil dari surat tersebut, apakah ditolak, di-pending, atau bagaimana.

Mengenai konsep keberadaan sekretaris "buka cabang" ataupun "satelit" maka pembuatan surat keluar dapat dilakukan oleh sekretaris unit tersebut dengan mempergunakan format yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak lupa berbagai surat tersebut dibuat rekapnya. Apabila tidak ada sekretaris unit, maka perlu dibuat pula alur pembuatan surat yang di-handle langsung oleh sekretaris dimana ditetapkan pula standar waktunya karena risiko kesibukan pembuatan surat lebih berat dibandingkan adanya sekretaris unit.

Yang perlu dilakukan pula dalam pengelolaan surat keluar adalah proses

monitoring dan

evaluating dimana dapat dilakukan tiap bulan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan surat keluar. Hal ini juga mencegah terjadinya penumpukan kesalahan dalam mengelola surat keluar di akhir kepengurusan

Contoh rekap surat keluar saat PDKT 2009

Di situ terdapat beberapa surat yang dikeluarkan oleh ICT (nomor 002, 003, dan 004) isinya sama, namun karena tujuannya berbeda maka nomornya pun dibedakan.